Abecedario ruso

Marina Berri

Cuando tenía catorce años leía a Tolstói, a Dostoievski y a Pushkin en las ediciones dudosas que encontraba por ahí. Las letras eran un trineo por el que me deslizaba lejos de mi habitación de Mercedes. Cuando cumplí veintisiete me fui de viaje a Perú. Iba en un colectivo con un libro de Maupassant en francés. En el asiento de al lado viajaba un dentista ruso. Hablamos en inglés. Me preguntó: inglés, francés, italiano, ¿por qué ruso no?

No me pude deshacer de la pregunta. ¿Por qué no, si era la literatura que más me gustaba? Llegué a casa y encontré una profesora. Empezamos por el alfabeto cirílico y seguí con la gramática.

Al principio estudié sin ninguna fe. Imposible entender, imposible recordar, impensable hacer rodar una idea. Después a la falta de fe le sumé la resignación: nunca iba a hablar, pero igual me gustaban las clases, me gustaba completar las tablas de casos y hacer los ejercicios. ¿Por qué no podía yo dedicarle tiempo a una actividad inútil, como otra gente hace pulseritas con abalorios? Transcurrieron unos meses de gramática y Tatiana me sentó a leer La hija del capitán. Con el tiempo empecé a entender a medias, algo, a completar el resto con lo que creía que podía llegar a ser. Me di cuenta de que mi vida es eso: entender a medias, torcido, entender una punta y tirar de la otra. Cuando creí que leer con paciencia se podía, pero hablar jamás, un amigo de Skype me ayudó a armar oraciones: esperaba minutos de reloj de arena hasta que yo encontraba las palabras y las formas de las palabras y las acomodaba para contarle un cuento a la manera cavernícola. Conseguí hablar.

La respuesta a mis oraciones era un invariable “nosotros no lo decimos así”. Hace tiempo que dejé de escucharla, aunque me equivoque. Seguí leyendo, mucho, todos los días. Leí cosas que no estaban en español. Encontré dibujos animados, películas, lugares, postres. Tuve otros profesores. Cada uno me mostró un punto diferente del mapa: Rusia es inagotable. Conocí a Olga, y a Ale, que también practicaba ruso con Olga. Ale y yo nos mudamos juntos. Viajamos a Rusia. Estuvimos en San Petersburgo y en las ciudades del Anillo Dorado, pero también anduvimos en camioneta sobre el lago Baikal congelado. Volví a casa. Volví a Rusia. Estudié dos meses en Moscú. Tomé clases que duraban todo el día. Me traje en el bolsillo los personajes para escribir la novela Moscú que ya no existe.

Nació Milo. Escribí el Diccionario de ruso a partir de mis notas, en los huecos que me dejaba ocuparme de un bebé tranquilo. Le enseñé a Milo el ruso que pude —me falta el ruso de entrecasa, recién lo estoy aprendiendo ahora—, miramos los dibujitos animados clásicos y conocimos juntos los nuevos. Total, Milo también entendía español de a jirones. Nació Gabriel: también le enseñé. Planeé que Milo fuera a un jardín en Moscú y aprendiera la lengua sin vacilar. Estalló la guerra y Milo vino corriendo: un nene en la plaza dijo que los rusos son malos.

Moscú se instaló en Buenos Aires y ya no hizo falta irse. Algunas tardes por semana mis hijos van a jardincitos rusos. Duermen la siesta escuchando cuentos en esa lengua. Milo tiene cinco y lee la letra P como una ere. Gabriel tiene dos y hace una advertencia, como por ejemplo, “está caliente”, en español, y la refuerza en ruso. O al revés: la hace en ruso y la refuerza en español. Les gusta jugar en esa lengua. Yo sigo tomando clases. A veces traduzco, a veces investigo. Escribo y muchas ideas vienen de Rusia. Vienen por las palabras, las historias, los paisajes y los resplandores. Pero sobre todo vienen de entender, o de tratar de entender, algo que siempre es cercano y ajeno a la vez. Algo que agarro y enseguida rueda lejos.

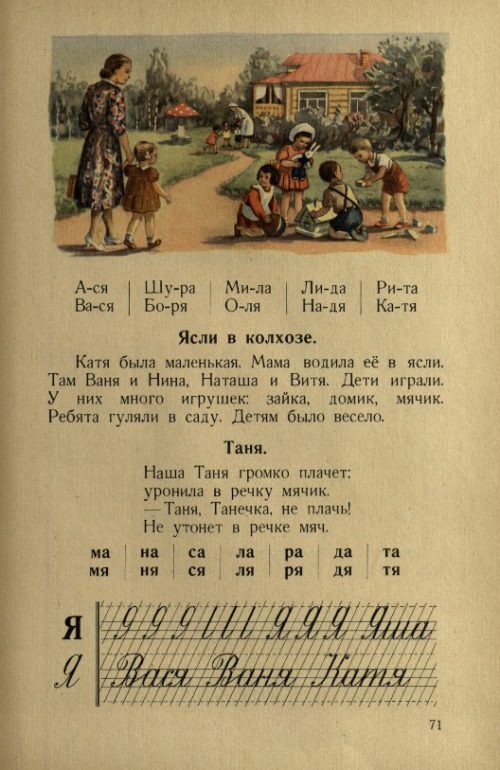

Los textos que siguen forman parte del Abecedario de ruso, un paseo azaroso por Rusia. Por la literatura —la no tan conocida para nosotros, la no traducida o difícil de encontrar— pero también por las canciones de cuna, los proyectos de los historiadores, los diccionarios y las otras obras de los lingüistas, las adaptaciones fílmicas de los clásicos y las fotografías. Es también un homenaje a los abecedarios, ese género de libros que nos enseñan cómo se dibujan las letras, cómo se soplan, cómo suenan sueltas —cristalinas, espesas, redondas o angulosas, opacas o irisadas— y juntas, cómo ruedan y se enhebran para armar el nombre de las imágenes de los libros —una manzana, un ancla, un erizo— y las sílabas en general, hasta que uno ya puede deslizarse sobre las letras y leer los primeros poemas, los primeros cuentos.

г: город (górod)

Me acuerdo de golpe: cuando Milo tenía dos años, como tiene Gabriel ahora, mirábamos Autitos: una serie para varones. El nombre del dibujo animado se forma con los cubos de un abecedario. Ahora lo busco, se lo pongo a Gabriel, porque a Gabriel le gustan los autos —los autos, los camiones de bomberos y de basura, las ambulancias, las grúas, los tractores, los patrulleros— y a mí me gusta especialmente ese dibujito.

Especialmente ese, pero no solo: también miramos El carrusel alegre, Tres gatos, Tres gatitos —los tres gatitos son una guía para la mala conducta que se camufla en moralejas—, Fíksiki y La montaña de gemas. Me gustan las animaciones de Rusia, me gusta ver dibujada una arquitectura diferente de la norteamericana. Los bloques de edificios, las ventanas alargadas, las plazas con juegos que se parecen más a palacios de zares que a castillos, las señoras que usan polleras largas, las calles en otoño, los abedules. Los rusos a veces me piden que les recomiende dibujos animados nuestros. Les explico que casi no tenemos. Insisten. No me creen cuando digo que hay poco, que ahora hay muy poco, y que en mi infancia no había casi nada: yo crecí viendo el parque Yellowstone del Oso Yogui, la pollera azul del ama de casa de Tom y Jerry y las obras en construcción de la Pantera Rosa.

Pero la ciudad —город— de Autitos no es una representación directa de las ciudades de Rusia. Kolia y el elefante Prabu —un elefante con alas y un aro en la oreja— juegan a armar una ciudad con bloques de madera y su ciudad se vuelve real. Real con personajes que se mueven y la recorren. Por ejemplo, un día de invierno, con el árbol de navidad encendido, Prabu le explica a Kolia para qué sirve la máquina que junta la nieve. Mientras hablan, Prabu y Kolia desaparecen, solo surge alguna mano cuando mueven un autito, y dejamos de ver la sala con el árbol de navidad para meternos en la ciudad de bloques. Los habitantes de la ciudad son muñecos de madera —tienen unas caras redondas y lisas, porque no tienen nariz; las manos también son esferas, el brazo y el antebrazo son salchichas bien embutidas— que se desplazan bajo una nevada copiosa. Hay un embotellamiento. Un auto se queda atascado y la máquina de nieve lo rescata. La máquina también esparce arena para que los vehículos no resbalen. Manejar en Rusia no es fácil ni siquiera en las ciudades de juguete.

El dibujo está hecho como las pinturas egipcias, los objetos se representan en la posición en la que se ven mejor: los autos de costado, las calles desde arriba, las caras de las personas de frente, las caras de las gallinas de perfil. Los muñecos hablan sin palabras, solo con entonación de queja, de felicidad, de agradecimiento. Los edificios son de cubos, unos pisos se apilan sobre otros y los bordes no siempre coinciden; los techos a veces son triángulos, a veces esferas cortadas por la mitad. Los puentes no tienen baranda. No hay hojas en los árboles, solo una copa lisa. Pero levantadas con bloques y todo, es claro que son ciudades rusas: el estilo, la arquitectura, la lógica.

Miro las ciudades de cubos del dibujo animado y a través de ellas vuelvo a las ciudades de papel. Leo Los días de Savéli, de Grigóri Sluzhítel; leo la Moscú de la novela que se derrama en los charcos y se tornasola en los ojos de Sava, un gato que vagabundea por curvas, callejuelas y arcos. Leo las descripciones que Dmítri Danílov hace —sus ciudades son maquetas lisas y silenciosas; la maqueta es otra forma de los bloques, la de los nenes vueltos arquitectos— a partir de sus viajes como vendedor de té. Recorro Táldom, que está ubicada al norte de Moscú, entre bosques densos y salvajes. Danílov escribe que en Táldom no hay mucho para hacer, aunque siempre algo hay para mirar: la estación, apenas un pedazo más de superficie del planeta, de la que el autobús sale haciendo eses—en ruso esas eses derivan de una mezcla de bucle, horca y lazo largo, relajado y rizado—, el mercado solitario (huérfano) y medio vacío, los edificios bajos, la gente que va de acá para allá sin demasiado para hacer, la plaza modesta. O Kolómna, una ciudad en la que todavía andan los tranvías, incluso los antiguos, los que recorrieron Moscú hasta los años cincuenta. Kolómna tiene una fábrica de locomotoras y allí se unen los ríos Moscú y Oká, hay un convento y un kremlin antiguo.

Dejo de leer y sigo mirando los dibujitos con Gabriel. Empieza un capítulo nuevo. Veo otra vez el nombre del dibujo —los bloques del alfabeto, el alfabeto de colores, las letras lilas, verdes celestes— y me acuerdo de Nabókov, que de chico escuchaba en los bloques del alfabeto los sonidos coloreados de las letras. Las ciudades de la literatura son también ciudades de bloques, ciudades hechas apilando los bloques de colores de los abecedarios.

н: наказание (nakazánie)

Lucas viene a jugar a casa con la mamá. La mamá le pregunta a Lucas —porque Lucas cuenta y habla, pero Milo no— si en el jardín de infantes lo ponen en penitencia.

Penitencia. Qué palabra que vuelve de algún lugar recóndito, de un pasado de té azucarado y tazas de plástico. Tiene gusto a remedio, a rincón, a pasillos altos. ¿La usé yo con Milo? No. Lucas dice que no lo ponen en penitencia. Milo dice que eso es porque Lucas no sabe lo que quiere decir penitencia. Penitencia es cuando te sientan en una silla y no podés hacer otra cosa más que aburrirte. Me acuerdo entonces de Petróvich.

Hace mucho que leí Petróvich, mucho antes de tener hijos. El primer cuento —o la primera parte de la novela, pero en realidad yo no puedo evitar leer los capítulos como cuentos, cada uno en una etapa diferente de la vida del personaje, porque las causas y las consecuencias son difusas, o están ausentes— narra un día en el jardín de infantes. Petróvich llega a la escuela con el patronímico y el delantal bien planchados. O bueno, no recuerdo si va de delantal, probablemente no, pero así me lo imagino. Sí me acuerdo de su batalla contra la madre a la mañana: Petróvich no quería ponerse ningún abrigo. El jardín de infantes es una sucesión de desdichas: la mamá que lo abandona —está bien, se resigna Petróvich, pero no te olvides de volver a la tarde, Katia—, la compañera que odia, el amigo que faltó, la comida que no le pasa por la garganta, y sobre todo, la maestra. La maestra que lo condena al rincón —sí, Petróvich pegó— y no lo quiere porque a él no le gustan ni las rondas ni jugar con la pelota.

Me acuerdo de Petróvich y pienso en Milo hundido en la penitencia. Voy a cambiar a Milo de jardín.

Pienso también en la palabra наказание (nakazánie), que en ruso sirve para Raskólnikov, para Petróvich, para los delincuentes y para cualquier castigo en general. Pienso en la palabra penitencia, que en mi cabeza viene solo en tamaño miniatura porque se usa solo para los nenes, que combina con las sillas bajas y los lavatorios con canillas de juguete (ver и, игрушечный).

Pero después también pienso en que Petróvich llama al jardín el Gólgota cotidiano, pienso en Petróvich con el delantal de Milo y en Milo jugando en el patio de un jardín de infantes soviético, pienso en mis idas a la capilla y las historias de monjas cuyos cadáveres no empequeñecían y se conservaban en urnas de cristal. Monjas que hacían penitencia: se ponían cilicios y se castigaban. Entonces caigo en la cuenta de que al final penitencia no es solo una palabra de chicos. Está atada de un hilo a una plomada monacal que la hunde hasta el fondo en la humedad de las celdas, en los laberintos de los conventos, en las noches de miedo y en los crucifijos.

Concluyo que para eso es mejor usar la palabra castigo (наказание, nakazánie), que combina con crimen, o el verbo que usan en Petróvich: condenar al rincón.

о: офонареть (ofonarét)

Estoy mirando una película de Serguéi Solovióv que se llama El salvador. En la película hay una chica que navega en un bote inflable. Llega al medio de la laguna, frente a la casilla del bañero, y saca un cuchillo. Pincha el bote y el bote empieza a hundirse. El bañero se restriega los ojos. Se desviste —hace frío, no hiela, pero está para campera y es Rusia— y se mete en el agua. Llega nadando y le dirige una de esas frases que caen por el propio peso del contexto y el significado estalla en la cara.

Qué te pasa. ¿Te enfarolaste?

Bueno, lo dice en ruso. Ты что? Офонарела? (Ofonaréla?)

O sea, pregunta si se volvió loca, pero lo pregunta con un farol.

A mí me da gracia primero y curiosidad después. Me imagino la locura como un farol desquiciado, más precisamente como un faro que hace señales a diestra y siniestra, aunque en ruso faro (фонарь, fonár) y farol (маяк, maiák) no tengan mucho que ver. Pero esa es mi imaginación. Busco en internet la etimología. La etimología de estas palabras suele ser borrosa: como si entendiéramos lo que leemos bajo la luz ahogada de un farol de principios del siglo pasado (ver л, lámpara).

Un sitio afirma que la relación entre el verbo y el farol es transparente. Explica el significado del verbo a partir de los faroles de cristal que se encendían en las calles de la antigua Moscú invernal. Durante un periodo de tiempo —corto pero brillante, aclara el texto— se cambió el aceite de cáñamo por el alcohol, y los habitantes más resueltos de la ciudad se encaramaban a los faroles para emborracharse. Como es de prever, concluye el sitio, se comportaban de manera inapropiada: se enfarolaban.

у: уключина (ukliúchina)

Evguénia dice que Bunin no le gusta con el mismo tono que dice que las ciudades que rodean a Moscú, las ciudades del Anillo Dorado, no le gustan: Bunin y las ciudades del anillo son para nosotros.

Nosotros somos los turistas, los extranjeros. Los alumnos. No lo dice con desprecio. Igual no importa. Porque lo que no le gusta viene acompañado de lo que sí le gusta y eso es lo que me interesa. Yo soy extranjera y alumna y a mí me encanta el Anillo Dorado y también, por supuesto, Bunin.

Lo que a Evguénia le gusta es Nabókov. Ahí le brilla la mirada y yo me alegro: voy a leer con ella aquello que le enciende los ojos. Le pido entonces que me elija algo, porque no es cualquier Nabókov el que ella prefiere. Lolita no está entre mis libros favoritos. Evguénia elige Máshenka, una novela corta que Nabókov escribió todavía en ruso. Al principio la leo y no me dice mucho: transcurre en Alemania. Pero es cuando el protagonista recuerda que aparece todo. Es decir, Rusia. Me doy cuenta de que a la novela no le falta nada de lo que me hace feliz: trenes, nieve, veranos, bicicletas que andan con un farol que no termino de dilucidar, pero que sospecho que es de llama (ver л, lámpara), haciendas con parques enormes, semiabandonados, teléfonos viejos en los que se entrecruzan voces.

Las partes que no tienen nada de eso y que transcurren en Alemania son fáciles de leer. Las partes en las que el protagonista recuerda Rusia me exigen: tengo que buscar muchas palabras, porque las cosas se acomodan de modos raros y los recuerdos no son simples, se pierden siempre en, o son, recovecos. En Máshenka encuentro una palabra que no sirve para nada: уключина (ukliúchina). El agujero en el que se ponen los remos. El agujero tiene un nombre en español, escálamo, pero el traductor lo desecha y pone los topes de los remos: listo. Aunque quién sabe, la traducción en realidad es del inglés. Уключина es una palabra que está bien que sea un agujero: uno puede quedarse mirando la vida, o el agua, por ahí, como el personaje de Nabókov mira el paisaje por los cristales de diferentes colores y la vida pasa de un tono a otro, y el ánimo también.

¿Es mejor Nabókov que Bunin? No, no sé, o no importa. Me importa que ahora quiero leer todo lo que Nabókov escribió en ruso porque en esa lengua para mí es otro.

х: хлеб (jléb)

El Proyecto 1917 es una página de Facebook que crearon para conmemorar el centenario de la revolución rusa. Cada día de 2017 los historiadores hacían posteos que eran testimonios escritos en la misma fecha, solo que cien años antes. Hay muchos perfiles: el zar Nikolái, Iván Bunin, el zarévich, Lev Trostki, Sofía Tolstói, Salvador Dalí y también mucha gente poco, o nada, conocida, hombres y mujeres que escribían notas, cartas, diarios, lo que fuera; personajes de cierta relevancia en la época que quedan para que se deleiten los historiadores. Y también hay perfiles de periódicos de entonces, periódicos que escriben como los de hoy, tendenciosamente a favor, tendenciosamente en contra. Los autores de las publicaciones comparten su ubicación, etiquetan amigos, usan hashtags.

En su momento quise leer día a día los posteos. No pude. Nunca alcanza el tiempo. Ahora busco al azar la palabra pan (хлеб, jléb). La busco no sé bien por qué, es la primera que se me cruza por la cabeza. Resulta una palabra central, por supuesto, en años difíciles: Lenin postea que hay dos cuestiones principales que atender, la cuestión del pan —o bueno, del trigo: хлеб es las dos cosas— y la cuestión de la paz. Hay cientos de publicaciones con esa palabra. Incluso la palabra a menudo aparece en comentarios agrupados bajo el hashtag #nadaquecomer.

Cuentan que en los restaurantes los clientes piden el pan que sobra para llevárselo a casa: envuélvamelo en un papel. La Hoja de Petrogrado sostiene que los comensales deben traer su propio pan al restaurante. Otro diario informa que una persona quiso conseguir pan sin hacer la cola. Lo pagó con una cuchillada. A la ciudad, agrega el periódico, llegan acopiadores de trigo que buscan contrabandearlo a Persia. Desde Nueva York, Lev Trotski relata que un anciano con un abrigo gastado, de ojos lagañosos, se detiene frente a un basurero y saca una corteza de pan. El anciano trata de cortar el pan con las manos, pero no puede, después intenta llevarse el fósil a la boca, después lo golpea contra el basurero. No pasa nada. Entonces el ciudadano hambriento de la república, escribe Trostki, mete el hallazgo bajo el abrigo y se va. Trostki piensa que sería bueno que los pacifistas lo llevaran a la Casa Blanca. El Russkie Védomosti cuelga un video de unas mujeres cargando trigo en vagones: el trigo está en los muelles y el gobierno no hace nada por exportarlo. Desde la región de Oriol, Bunin reporta la abundancia de rumores sobre pogroms en las haciendas. Queman trigo, se comen los cerdos y toman samogón (vodka casero). Degollaron a todos los pavos reales de Rostóvtsev. Anna Rodziánko —una señora que en la foto de perfil luce un sombrero de ala negro— sube una fotografía con caballos en una mañana muy fría —la bruma parece el hálito hecho humo de las personas— y se alegra porque hoy hay mucho pan. El campesino Aleksandr Zamaráiev dice que Nikolái Románov está detenido y que ahora recibe el pan, como todos, según las cartillas de racionamiento.

El general Pável Zavárzin escribe el primero de marzo que la vida en la capital es normal, los negocios están abiertos, el tránsito de la ciudad es abigarrado. La descripción está acompañada de un video de la época —una crónica fílmica: un confite del pasado—, en el que se ven personas y caballos que andan sobre la nieve: las personas con abrigos largos, más abajo de las rodillas; los caballos con arcos anchos, enganchados a trineos. Zavárzin escribe que el ciudadano de a pie percibe el cambio social porque el pan se entrega con cupones de racionamiento y la cantidad es menor.

Víctor Shklovski también escribe sobre el pan durante esos mismos días. Relata que hay escasez, que los que consiguen llevarse pan lo sostienen fuerte y lo miran con ojos de enamorados. El posteo se acompaña de un video: las colas frente a la panadería, el cartel escrito con el alfabeto antiguo: “no hay ningún tipo de pan”. A pesar de todo, una señora sonríe. Más tarde, en septiembre y en Tbilisi, Shklovski se queja de que el pan es de maíz, pero los tranvías funcionan y las personas todavía no se volvieron salvajes.

No termino de revisar las páginas de pan. Es imposible. Mi ideal de exhaustividad, al menos con una palabra, resulta inalcanzable. Me resigno al merodeo azaroso, considero seguir por la palabra чай (chai: té). Pero antes miro una publicación más: el periódico cómico Baba Iagá dice que autorizaron la producción de panificados con aserrín y virutas. Usar los productos de panadería como leña, no obstante, queda severamente prohibido.

Marina Berri (Buenos Aires, 1982)

Es escritora, docente e investiga temas de semántica léxica y lexicografía. Participó en la confección de diferentes diccionarios del español. Es miembro fundador de la Sociedad Argentina Dostoievski, que reúne a diversos investigadores que se dedican a la lengua y la literatura rusa. Publicó Diccionario de ruso, el libro de cuentos Arvejas Negras (segundo premio de la Fundación El Libro, 2019) y las novelas Fantasmas y Moscú que ya no existe (segundo premio del Concurso Hebe Uhart 2023, convocado por Ediciones Bonaerenses; el libro puede descargarse de manera gratuita acá). En 2024 publicó por la editorial Dábale arroz, Verde botella, celeste aire, en coautoría con Eduardo Abel Gimenez e ilustraciones de Christian Montenegro. La selección de Alfabeto ruso forma parte de un libro en proceso.

Foto: Archivo personal

Añadir un comentario