En blanco y negro

Quiénes eran nuestros padres antes de ser nuestros padres. Es una pregunta que nos acompaña toda la vida. Nos cuentan anécdotas, heredamos cosas que les pertenecieron, miramos fotografías o filmaciones caseras y aún así, la pregunta persiste como un misterio sin resolver. En las imágenes los vemos jóvenes y hermosos, enamorados, independientes, disfrutando de una vida que el matrimonio, los hijos, las adversidades, la edad, endurece. Siempre son otros, distintos a los que conocimos. Aunque también los conocimos jóvenes, no son los mismos. Y sentimos que perdimos algo que en realidad nunca tuvimos. No somos nada en su vida anterior porque no existíamos y al verlos en esas fotos o filmaciones viejas que nos excluyen somos más intrusos que espectadores. Estos sentimientos tan enroscados como el amor y las fotos del álbum familiar (¿quién no conserva aunque sea una de ellos?) nos dieron la idea. Entonces invitamos a Alejandra Costamagna (Chile) y a Eduardo Muslip (Argentina) a que elijan una imagen y escriban sobre sus padres antes de ser sus padres. Una trama tejida con hilos invisibles a un lado y al otro de la cordillera.

El incierto mañana

Eduardo Muslip

Las fotos más antiguas que tengo de mi mamá son de unas vacaciones en Mar del Plata, en el verano de 1946, cuando ella tenía veintiún años; esta es una de esa serie. Fueron sus primeras vacaciones y las primeras imágenes de su vida que se conservarían en fotos. No hay ninguna de su infancia o adolescencia; tampoco del mundo del trabajo en Buenos Aires, en el que ingresó muy joven: cuidó niños desde los doce, cuando estaba terminando la escuela; a los quince entró en una fábrica textil del sur de la ciudad, donde trabajaría por varias décadas. En esas fotos siempre la veía joven, bella y feliz. Son de unos diez años antes de que se casara, casi veinte años antes de que yo naciera. Hace poco se me ocurrió preguntarles a amigos que tuvieron, como yo, madres muy mayores fallecidas recientemente: ¿tenés el recuerdo de haber visto bella a tu mamá? ¿Tenés el recuerdo de haberla visto joven? ¿Feliz? Yo, cuando quiero recordar a mi mamá como una mujer bella, joven o feliz, tengo que ir a esas fotos. El mundo del matrimonio y de los hijos fue una continuidad no del mundo del ocio feliz sino de la vida laboral: las fotos de ya casada o ya con hijos dan la sensación de haber sido tomadas sin mucho consentimiento, como si alguien se hubiera metido en una de las salas de máquinas de la fábrica textil y le hubiera sacado fotos en un momento en que ella necesitaba un descanso solitario.

No sé si alguien que ve esta foto piensa en juventud, belleza y felicidad; creo que lo pienso porque mi mamá recordaba esos tiempos como felices. Mi mamá no hablaba tanto de belleza sino de salud, de piel saludable, de piernas saludables; salía con amigas a andar en bicicleta por Palermo o Parque Patricios, iba a confiterías del Centro con compañeras de la fábrica, jugaba al básquet en el Parque Pereyra, iba a los carnavales de Barracas a bailar tango. Todo lo hacía con otras mujeres; los hombres aparecían en la fugaz aproximación de un par de piezas de tango, como un revoloteo breve e insustancial de unas palomas que vuelven enseguida a su lugar y grupo original. Los hombres estaban más en el mundo de las obligaciones, algún jefe más o menos amable, algún pariente problemático que había que cuidar. A los treinta y pico vinieron matrimonio, hijos, y el deterioro de su cuerpo: las imágenes directas que conservo de mi mamá son las de un cuerpo doliente. Adjudicó siempre sus males a la pobre atención médica y a sus embarazos y partos y sus labores en la casa; me sorprendí un poco cuando alguien nombró los años de trabajo en la fábrica como causantes de sus problemas crónicos en las piernas; ella nunca había culpado a la fábrica de nada.

Vuelvo a la foto y lo de juventud, belleza y felicidad se empieza a matizar. Las fotos en blanco y negro nunca captan bien la sensación de espacio exterior, la luz del sol se convierte en una iluminación de estudio. Empiezo a ver incluso algo de incomodidad. Lo que veo en la foto no se corresponde con esa imagen de soltura expansiva en la que ella hacía pensar cuando hablaba de esa época. Goza, sin temor del hado, el curso breve de tu edad lozana, escribía Sor Juana. Vive el día de hoy, captúralo, no te fíes del incierto mañana, aconsejaba Horacio. Tal vez lo que veo de artificio en la foto es lo que me hace recordar estos artificios de la tradición poética. Esos consejos absurdos. ¿Hubiera tenido sentido aconsejarle que viviera el curso breve de su edad lozana? Volví a ver estas fotos con mi hermana, que me hizo ver cierta compostura tímida en esta y otras fotos del mismo viaje. Mi mamá gozó esos momentos sin necesidad de ningún consejo; el énfasis explícito en el imperativo de gozar la habría más inhibido que estimulado. A su manera, vivió el día, no sé si puedo decir que lo capturó, el verbo capturar parece apropiado para un predador, y la cualidad de predador no aplica a ningún miembro de mi familia nuclear.

El poema de Sor Juana observa además que es fortuna morirse siendo hermosa, y no ver el ultraje de ser vieja; el de Horacio menciona que hay que capturar el momento porque no se sabe cuánto se vivirá, tal vez Júpiter otorgue muchos años más, o tal vez vivamos el último verano. Júpiter otorgó a mi mamá muchos veranos: casi setenta más que los que había pasado al momento de esa foto. Vio el ultraje de ser vieja. Cuando pienso en mi mamá, voy a dos polos: la imagen de juventud de esa foto, rodeada de los relatos que me hacía de su vida de entonces, y la imagen de los últimos años. Pero es posible que esté influido por su muerte reciente; dicen que la memoria de un ser querido se va alejando de las últimas imágenes y empieza a nutrirse de distintos momentos de la vida. En el caso de mi mamá, se nutrirá de situaciones en que ciertamente la vi iluminada de felicidad; esa luz incluso dejaba a veces de ser algo que venía de lejos sino que emanaba de su presente de mujer adulta.

El recuerdo del recuerdo

Alejandra Costamagna Crivelli

Él lo recuerda todo, es una máquina de precisión. Cuando éramos chicas, programaba cada minuto de la semana que nos tocaba estar con él. Sabía qué desayunaríamos al día siguiente, cuántos gramos de chocolate nos permitiría comer, a qué hora exacta nos dormiríamos, qué echaríamos en la maleta con la que viajaríamos a ver a sus padres, nuestros abuelos paternos, al otro lado de la cordillera. “El 24 de febrero de 1981 fuimos a las termas de Guaviyú y tu abuelo perdió su documento de identidad”, me dice. O “El 23 de marzo de 1977 dibujaste guanacos y faisanes en el zoológico de Santiago”. O “el 14 de febrero de 1964 fui por primera vez a la casa de Muñeca en Santos Lugares”. O “me apodaron Chufa el 5 de enero de 1945, cuando cumplí cinco años”.

La chufa es un tubérculo con el que se hace un refresco dulce, tipo horchata.

Ella tiene una rendija en su cabeza por la que se esfuman los recuerdos. Se le escapan, se le escapan. Sí recuerda que le decían Muñeca. Sí recuerda que nació en Río Seco y a veces recuerda, incluso, el número de su cédula de identidad chilena. Pero un día me dice que tiene cincuenta años (¡es menor que yo!) y al día siguiente que está por cumplir los cien. O que, de frentón, ya pasó de los cien años. Cuando éramos chicas, nos preparaba sánguches de queso con lechuga para llevar al colegio los días que nos tocaba estar con ella, y a veces olvidaba el queso o la lechuga o ambos y en el recreo nos dábamos cuenta de que el pan venía solo y ella nos pasaba a buscar antes de que terminaran las clases para irnos a un picnic improvisado con sus padres, nuestros abuelos maternos, que estaban de visita en Santiago.

Las primeras muñecas de la humanidad fueron de lana o de tela. En el siglo XVII, en Inglaterra, surgió la industria de muñecas manufacturadas. “Queen Anne”, se las llamó.

Ellos se habían conocido en la Facultad de Ciencias Exactas, en los preparativos de un campamento de verano que harían en la provincia de Buenos Aires. Ella, estudiante de Estadísticas; él, egresado de Química. Ella vivía con sus padres en una callecita estrecha de Santos Lugares; él había dejado la casa de sus padres en Campana y vivía en una pensión de San Telmo. Ella no recuerda el momento preciso en que se conocieron, pero cuando me dice “no lo recuerdo” el brillo de su voz ilumina sus mejillas y veo a la muchachita que fue entonces. Él dice, con toda seguridad, que fue el sábado 12 de octubre de 1963, el mismo día en que Arturo Illia asumía la presidencia del país. Nos vimos en una asamblea, dice, nos gustamos.

Él está casado hoy con una japonesa, ella está casada hoy con un estadounidense. Viven en Chile, los cuatro.

El 12 de octubre de 1963 ella quizás usaba unos lentes de sol que cubrían sus ojos pardos –a ratos verdes, a ratos marrones, dependiendo de la luz que recibieran. Pelo oscuro y ligeramente ondulado. Un cuadernito con las partituras de piano que estudiaría en el tren a su casa, cuando terminara la asamblea. Él quizás vestía pantalones cortos, que dejaban al descubierto unas pantorrillas delgadas, dos palitroques. Una sudadera con capucha, porque era octubre y refrescaba por las tardes. Ojos cristalinos. Una libreta en la mano para anotar los detalles de la organización del campamento que estaría a su cargo. “Era una muchacha alegre, risueña”, dice recordar él. “Era buenmozo, pero no era el tipo de buenmozo que a mí me gustaba”, cree recordar ella.

“Acampar es un sistema de paradojas decretadas recíprocamente, como cualquier tribu perdida: adentro y afuera, espacio y superficie, amor y lujuria”, escribe Anne Carson.

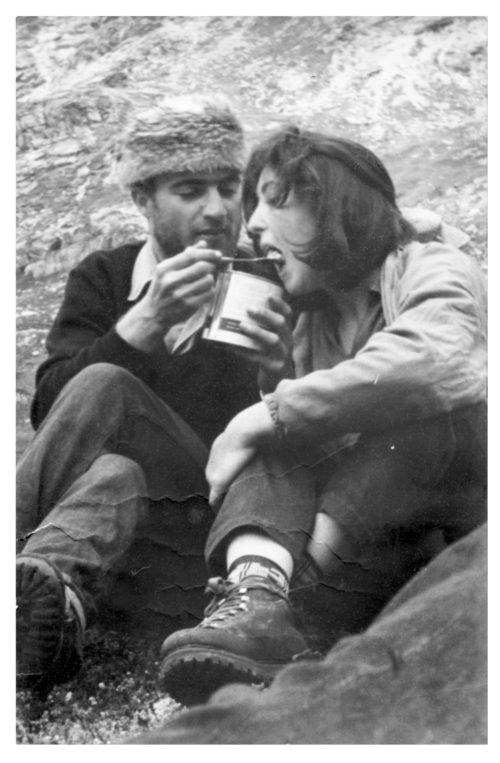

La foto me la envía el cuñado de mi padre. La encontró revolviendo unos papeles, ordenando algún cajón antiguo, y piensa que me puede interesar. Sabe que temo olvidarlo todo, despertar un día sin saber quién soy, quién fue Muñeca, quién fue Chufa, qué ventolera nos trajo hasta acá, y entonces colecciono recuerdos. Recuerdos que se juntan sin utilidad y sin importar su pureza. Recuerdos prestados, seudo recuerdos, recuerdos de segunda mano, post recuerdos. Cuando veo la foto me pregunto si sería dulce de leche lo que Juan Costamagna le daba a Ana Crivelli en esa cucharita. Debe haber sido enero de 1964. Todavía no se casaban, no se iban de Argentina, no llegaban a Chile, no trabajaban en la Universidad Técnica del Estado, no tenían dos hijas, no vivían el golpe de Estado, no se separaban, no pensaban en otra cosa que no fuera ese presente aventurero y dichoso.

Él: no puede haber sido dulce de leche, nena, es muy grande la cuchara.

Ella: está exquisito el manjar, dame más.

Llevan 57 años en Chile y mientras ella habla como chilena, él habla argentinísimo. Ella dice “pololo”, “manjar”, ”chamullo”. Él dice “birome”, “heladera”, “nena”.

Los dos fumaban, los dos serían profesores universitarios y confundirían la tiza con el cigarrillo al escribir sobre el pizarrón, los dos dejarían de fumar años más tarde. Pero el 29 de julio de 1966 todavía no era más tarde. Ese día el general Juan Carlos Onganía –que un mes antes había derrocado el gobierno de Arturo Illia– intervino la Universidad de Buenos Aires. Mi padre estaba en una reunión con sus colegas y entraron los milicos a lumazo limpio y le llegaron varios golpes en la cabeza y lo detuvieron junto a los demás y mi madre se enteró en la noche y desde entonces empezó a fumar compulsivamente y lo fue a buscar a la 2ª Comisaría de Buenos Aires, en la calle Viamonte, y recién al día siguiente los soltaron y esa misma tarde él renunció a la universidad y luego empezó a trabajar en una fábrica de pinturas y ella se ganaba la vida como encuestadora de Gillette y querían irse a vivir a otro país y trabajar en lo suyo, que eran las ciencias, pero a dónde se iban a ir. Hasta que se abrió la posibilidad de partir a Chile y armaron maletas como quien organiza un campamento a toda velocidad y llegaron a Santiago en diciembre de 1966 con el asomo de una felicidad sostenida en el punto exacto de lo que recién comienza.

“Nunca bailamos”, asegura mi padre. “Éramos intelectuales, no estábamos para bailecitos”.

“¿Nunca bailamos?”, pregunta mi madre. Con la mirada busca mi respuesta. No alcanzo a hacerlo. Muñeca se acerca a mi oído y dice bajito: “No sabía bailar Chufa, pero yo lo quería”.

Eduardo Muslip (Buenos Aires, 1965)

Es autor de Phoenix (2009), Avión (2015) y Florentina (2017), entre otras novelas y libros de relatos. Publicó textos sobre literatura latinoamericana; actualmente, está trabajando con la obra crítica de Hebe Uhart. Estudió y trabajó en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades de Argentina y Estados Unidos. Es profesor en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Vive en Buenos Aires.

Foto: Dirk Skiba

Alejandra Costamagna (Santiago de Chile, 1970)

Escritora, periodista y docente. Su obra de ficción incluye los libros de cuentos Animales domésticos, Había una vez un pájaro e Imposible salir de la Tierra, y las novelas En voz baja, Dile que no estoy y El sistema del tacto (finalista Premio Herralde 2018). Ha escrito para medios como Rolling Stone, Gatopardo y Anfibia. En 2003 fue becaria del International Writing Program de la Universidad de Iowa. En Alemania le fue otorgado el Premio Literario Anna Seghers 2008. Sus libros han sido traducidos al francés, italiano, inglés, portugués y otros idiomas.

Foto: Gonzalo Donoso

Preciosos relatos que evocan imágenes que uno se sorprende al ver luego en las fotos.

Muchas gracias, Adriana, por la lectura y el comentario

Gracias por estos relatos punzantes, auráticos y tan placenteros de leer. Podría mirar la foto de la cucharita por horas jaja, hipnótica. Me recordaron un texto de Mark Strand que se llama Fantasías de las relaciones entre poesía y fotografía, o algo así.

Muchas gracias, Florencia, por esa lectura tan atenta y por la hermosa asociación que haces ☘

Me gustaron muchísimo estos textos, el ir y venir en el tiempo y en el origen, a partir de una imagen. Leer de a poco una revista se parece a eso también.

Hermosísimos textos. Cuánta vida encierran algunas fotografías y qué lindo poder liberar historias a partir de esa cápsula de papel.

De chico miraba las fotos que ponían en las lápidas del cementerio y pensaba qué estaría pensando esa persona en el momento del flash, si alguna vez habría pensado que ese momento exacto iba a quedar para ¿siempre? en un recuadro con flores secas.

Estoy casi seguro de que ninguno de los protagonistas de estas dos fotos se habrá imaginado que esos dos momentos retratados iban a dar pie a tan bellos textos escritos por sus hijxs y brillando en una pantalla.

¡Gracias por compartirlos!